私たちが毎年話題にする「9月1日問題」

9月1日問題とは、夏休み明けの9月1日は子どもの自殺が最も多いという社会問題です。

北海道や東北などの地域や学校形態により、夏休みが8月31日までではなく、8月中に始まる学校もあるため、休み明けが9月1日と限ったことではないのですが、わかりやすく表現するために使われている名称です。

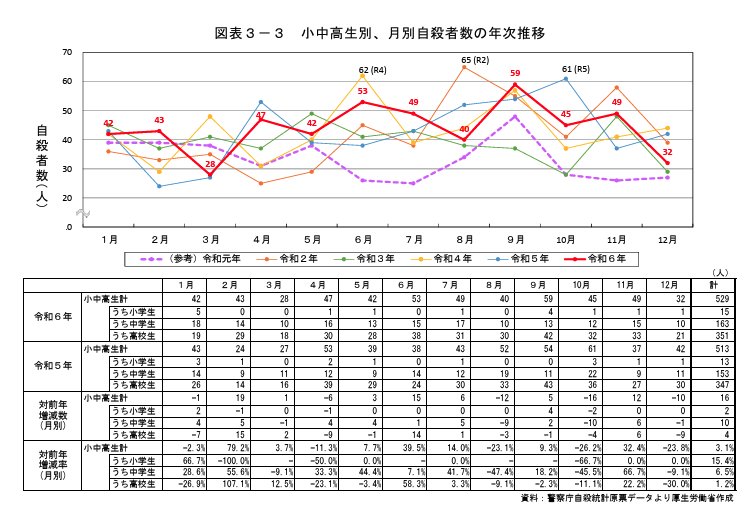

下記のようなデータがあります。

例外の年もありますが、基本的に9月およびその前後に山ができることが多いと言われています。

少し古いデータですが、平成27年には特出した日別データも出ていました。

厚生労働省 令和6年中における自殺の状況より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/content/001464717.pdf

参考:18歳以下の日別自殺者数

https://www.mext.go.jp/content/20200824-mext_jidou01-000009294_011.pdf

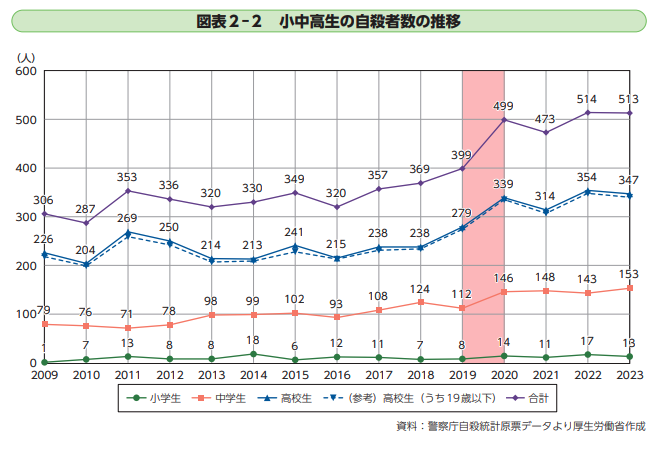

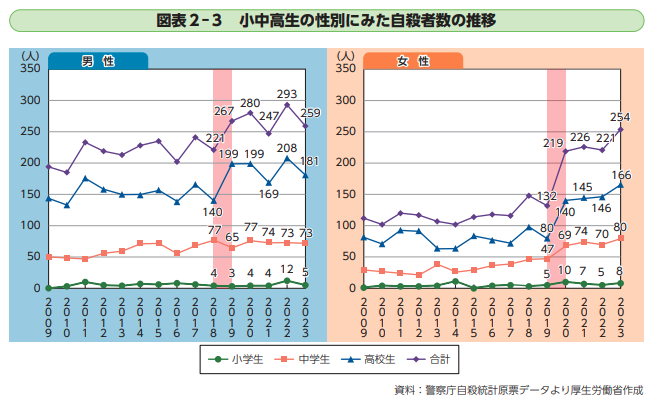

年々増加していると言われる子供の自殺ですが、特に女子児童に増えていることがわかります。

SNSのせいでは?と考える方も多いかもしれません。

しかし、SNSが直接的な原因という研究結果はまだ出ていません。一方、共感性が強いことが多い女性はSNSによる自殺報道や投稿による影響を受けやすいという可能性も一部では取り上げられています。

環境要因のひとつかもしれないと調査している人もいる、というのが現状のようです。

専門の方々の研究、分析が早急に望まれる部分だと感じます。

参考:令和6年版自殺対策白書 第二章から抜粋

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html

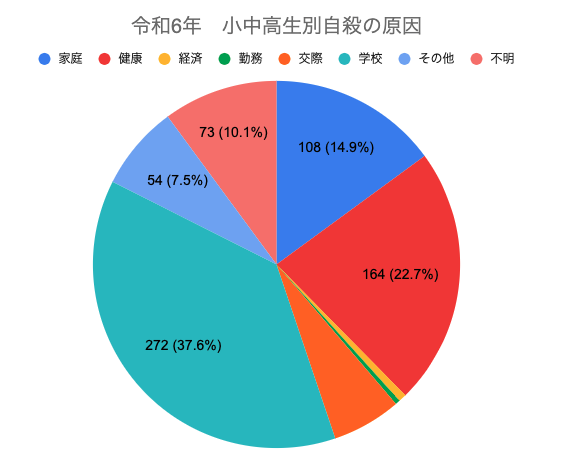

小中高生の自殺原因は学校問題が一番多くなっています。このことから学校教育、教師が非難されることが多いのではないでしょうか。しかし原因は複雑で、複合的であることが多く、決して学校由来だけとは言い切れないケースも多いと感じています。

子どもたちの問題は、学校を責めるのではなく、保護者も一緒に社会全体で取り組む必要があります。

参考:令和6年中における自殺の状況 のデータより作成

https://www.mhlw.go.jp/content/001464717.pdf

子どもたちはSOSを自ら発信できないケースもとても多くあります。

また、保護者だからこそ見逃してしまう、将来の心配から無理させてしまうということもよくあります。

学校と同じく、保護者を責めるのではなく、社会全体の問題として捉え、身の回りの子どもの様子を多くの大人が見守れるような社会に。

私たちはそう考えています。

また、幼少期からレジリエンス(困難な状況に際しても、それに向き合い克服する力)を鍛えることも大切だと言われています。

これについては、下記の記事もご参照ください。

令和5年度のデータでは、小・中学校における不登校児童生徒数は346,482人(前年度299,048人)。

前年比15.9%も増加し、過去最多となっています。

この人数は児童生徒全体の3.7%となり、1クラスを30人と考えると約1人は不登校の生徒がいるという数値になります。

決して喜ばしい数値ではありませんが、一方で突然限界を迎え、最悪のケースに至る前に不登校を選べるようになった。という見方もあります。

参考:和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf

家族だけでなく、多くのサポートの力で子どもたちを守れるように、下記に記載する相談先の活用が望まれます。

また、親に言えない子どもは、家族関係が悪い場合だけではありません。

大好きな親だからこそ言えない、言い出せない。という子どもの複雑な気持ちも忘れてはなりません。

もちろんどんなことでも話して欲しいと思っていることを伝えた上で、それでも言えない場合は、外部機関に連絡できるよう、日頃からお子さまとお話ししていただくのも、大事なことの一つではないでしょうか。

よく聞く問題として、相談機関の担当者も人間。相性が合わないというケースも度々生じています。

本来はそういったことはなるべく減らせねばなりませんが、残念ながら人間である以上、避けて通れないのが現状です。

保護者の皆様においては、担当の方とのやり取りに疑問や不満を感じた際は、助けを求めることを諦めるのではなく、別の窓口や別の担当者に変わってもらうなど、必ずどこかの支援機関につながっていられるよう、複数の窓口の存在を知っておいていただければと思います。

大げさすぎるのでは、迷惑かけているのでは?と考えるご家庭も多いですが、子どもを守る行動は決してわがままや、間違いではありません。

日本は核家族化が進み、他国よりも家族から支援を受けにくい環境での子育てだと言われています。

周囲の大人全体で、子どもたちを見守るという社会にするため、毎年の情報周知は続けていきたいと思います。

<小学生以降の学校の先生以外の相談先>

・スクールカウンセラー

教師とは別に、学校で生徒の心理的なサポートを専門に行います。

子どもはもちろん保護者との面談や相談も対応している場合がほとんどです。

全国の自治体で広がっていますが、毎日常駐していなかったり、新しい職業なため、担当者の能力の幅が大きすぎることも不安視されている問題もあります。

とはいっても、まずは一番身近な相談先。まずは学校や自治体に問い合わせて利用を検討してみるのも良いのではないでしょうか。

・教育支援センター

教育委員会が設置している、教育に関するサポートを行う施設です。市区町村管轄のものや、都道府県立の施設があります。

教員免許を保持する職員が多く、在籍する学校に通えない児童や生徒の通室やカウンセリングなどをメインとしています。

また、保護者のカウンセリングや相談などにも対応している施設もあります。

ただし、支援の充実度は地域差が大きいのが現状ですので、お住まいの自治体のWEBサイトなどからお調べいただくことが必要となります。

・子どものSOS相談窓口

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

・18歳以下のみなさんへ、孤独・孤立対策担当室チャットボットWEB (文部科学省)

https://www.notalone-cas.go.jp/under18/

お子さまが、自分で誰かに話したい。親や先生以外の人になら話せるかも、という場合はこちらを検討してみても良いかもしれません。

SNSでの相談窓口も開設されていますので、特に中高生以上では、LINEなどテキストなら話しやすいというお子さまも多くいらっしゃると思います。

・不登校やいじめ、ひきこもりなどの相談窓口(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/consultation/window/window_02.html

・NPO法人 登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク

http://www.futoko-net.org/

・チャイルドライン(18さいまでのこどもがかけるでんわ)

https://childline.or.jp/